江戸の絵師たちが残した数々の傑作! 出光美術館・門司25周年記念「肉筆浮世絵」開催【北九州市門司区】

(アイキャッチ画像はイメージ<写真AC提供>)

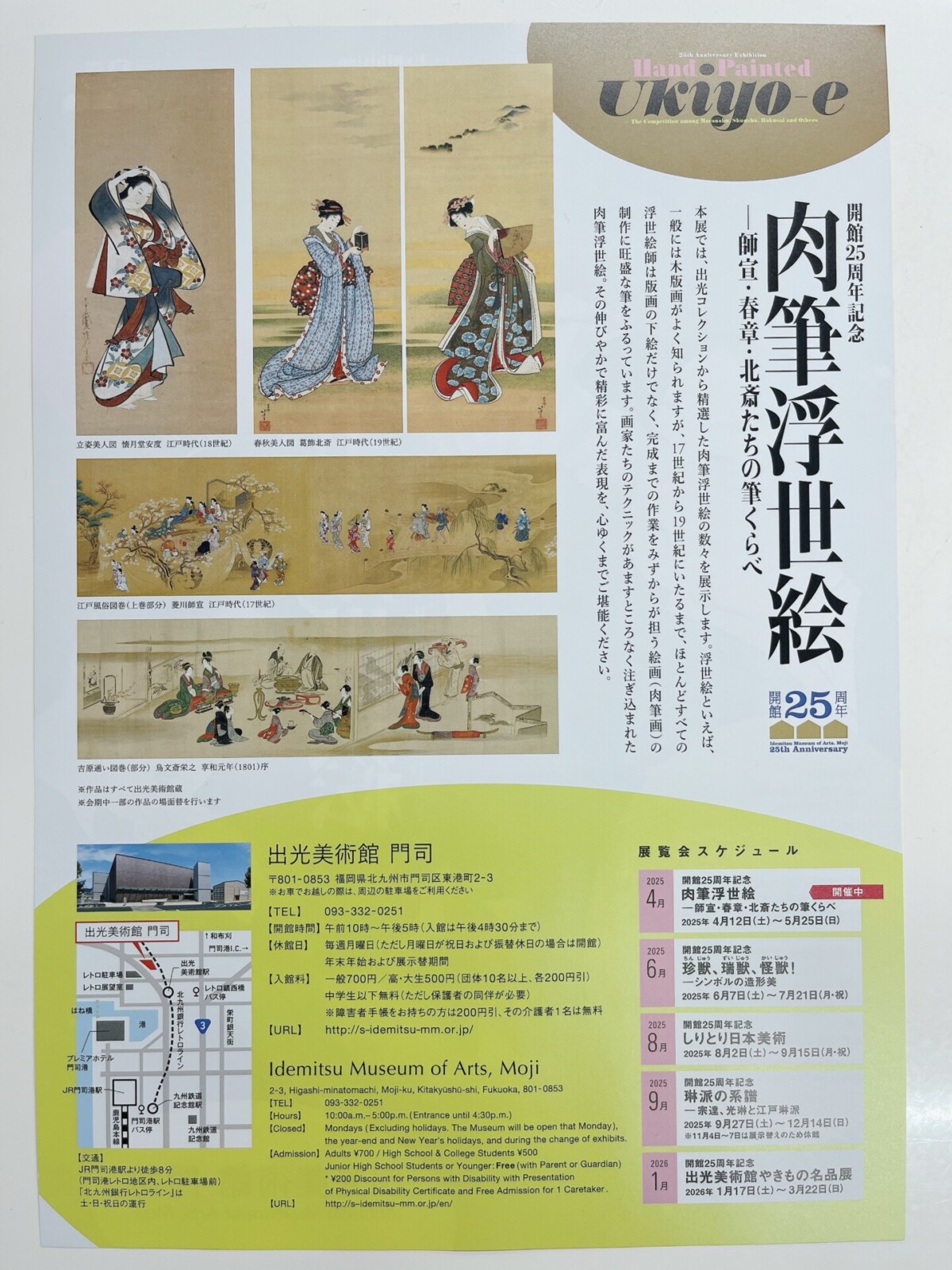

出光美術館・門司(北九州市門司区東港町2-3)で4月12日から5月25日の期間、開館25周年を記念した「肉筆浮世絵 ―師宣・春章・北斎たちの筆くらべ」が開催されます。

同展では、出光コレクションより厳選した「肉筆浮世絵」を展示。木版画とは異なる筆一本で描かれた絵師たちの技巧と個性を紹介します。

江戸の絵師たちが描いた肉筆浮世絵の魅力

浮世絵といえば、一般には木版画が広く知られていますが、17世紀から19世紀にかけて、ほとんどすべての浮世絵師たちは、版画の下絵だけでなく、完成までの作業を自らの筆によるが担う絵画(肉筆画)を手がけます。

そこには、画家たちのテクニックがあますところなく注ぎ込まれました。

その伸びやかで、精彩に富んだ表現を心ゆくまで堪能できる内容になっているといいます。

浮世絵の誕生と発展 絵師たちの軌跡

同展は、浮世絵の誕生と発展を4つの章でたどります。

第1章のテーマは<浮世絵の誕生>。戦乱の世が終わり、人々の関心は享楽的な風俗へと向かいました。菱川師宣が浮世絵を確立し、宮川長春らがその流れを受け継ぎます。

第2章では、浮世絵が「雅」と「俗」を融合させ、上流階級にも受け入れられていく過程を紹介。勝川春章や鳥文斎栄之の清雅な美人画が好まれ所蔵されます。

第3章は<浮世絵の爛熟のとき>。葛飾北斎が多彩な画風を吸収し、葛飾派を形成。歌川広重は風景画にその才能を発揮しました。

第4章では、遊郭や芝居小屋といった「悪所」に焦点を当てます。欲望と文化が交錯した場所を精緻で親密に描いた作品を紹介します。

詳細は、出光美術館 門司のホームページで見ることができます。

■開館時間/午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

■休館日/毎週月曜日(月曜日が祝日および振替休日の場合は開館)年末年始、展示替期間

■入館料/一般700円 高・大生500円 中学生以下無料

※2025年4月12日現在の情報です

(北九州ノコト編集部)